「ヘラルボニー」という会社をご存知でしょうか?

ヘラルボニーは2018年7月に設立された企業で、障害のある作家や福祉施設とライセンス契約を締結し、作家らのアート作品をデータ化し、ヘラルボニーのIP(知的財産)として管理しています。自社ファッションブランドのほか、作品のデザインを家具、ホテルの内装などの商品、空港のコンコースなどのサービスに用いたいという企業や団体からライセンス料をもらい、商品などの販売による売り上げの一部がライセンス料として作家に支払われるビジネスを展開しています。

ヘラルボニーは障害のある作家の『異彩』を発掘して、その高い芸術性をクオリティの高い商品に落とし込み、社会にアートの彩りを広めています。

最近(2022年10月現在)、SHIPSやディズニー、阪急うめだ本店など、数々の名だたる企業がヘラルボニーとコラボレーションしており、ネットニュースでも話題になっています。

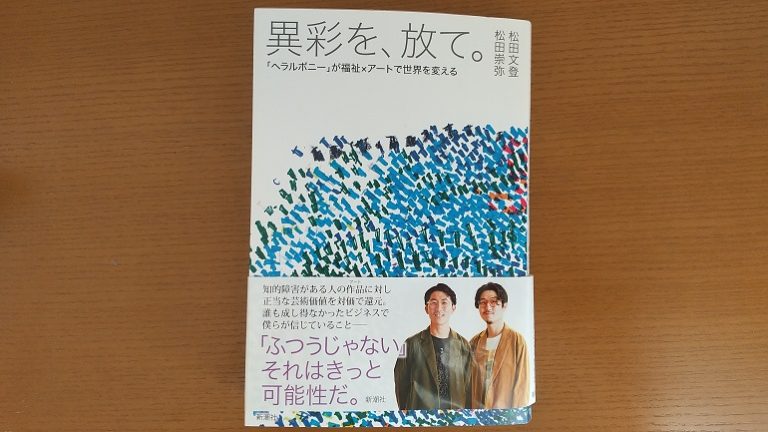

先日(2022年10月19日)、ヘラルボニーの創業者である双子の松田文登・崇弥さんが生い立ちから起業に至るまで、そしてこれからの展望についてまとめた書籍『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』を出版しました。

今回はその本を読んだ感想について記事にさせていただきます。

ヘラルボニー創業者の松田文登・崇弥さんはきょうだい児

創業者の二人は双子のきょうだい児

この本の第1章「お兄ちゃんと僕」に書かれているのですが、ヘラルボニーの創業者の松田文登さんと崇弥さんは双子で、二人にはこだわりの強い自閉症で知的障害のある兄の翔太さんがいます。

障害のある兄を憐れまれたりからかわれたりした過去

小さい頃から障害のある兄と一緒に育った松田文登さんと崇弥さんは、障害のある兄との暮らしが普通のものでした。しかし、近所の人から「お兄さんはかわいそうだね」と言われたり、中学校に入ると障害のある兄をからかわれたりするようになりました。学校でからかわれないように、二人は「ヤンキー」のグループに属して、二人とも夜に出歩いたりするようになりました。

卓球に打ち込んだ学生時代

中学生の頃は学校ではいじめられないように「ヤンキー」に属していましたが、二人のお母さんが「この子たちから卓球を取り上げてはいけない」と家から往復一時間半かけて、卓球のクラブチームに通わせてくれていました。そのお陰で卓球に打ち込むことが出来ました。二人は中学3年生の時にダブルスを組み、県大会ではチームで団体優勝することが出来ました。

卓球のスポーツ推薦で高校に入学し、中学時代の悪友から離れることが出来たので、高校時代の二人は卓球に打ち込み、岩手県代表として高校総体の東北大会にも出場しました。

ヒップホップにも影響を受ける

高校時代、二人は卓球だけではなく日本のヒップホップに入れ込んでいました。当時、「mixi」に路上の塀や高架下の壁にスプレーで文字やイラストを描くグラフィティのコミュニティがあって、そこに全国各地のヒップホップファンが自分のグラフィティをアップしていました。二人のうち崇弥さんはスポーツだけではなく絵の才能があり、(「時効だと思って許してほしいのだけれど」と本に書いてあります)、夜中に家を抜け出しては山奥でグラフィティを描いてmixiのコミュニティに写真をアップしていました。

文登さんはスポーツ推薦で大学でも卓球に打ち込み、崇弥さんは美大へ

文登さんは卓球のスポーツ推薦枠を利用して出願し、入試の小論文には、「いつか障害者就労支援施設を立ち上げ、障害者の自立と幸福に寄与したい」と書き記しました。

崇弥さんはグラフィティへの傾倒から美大を志すようになりました。東北芸術工科大学のグラフィックデザイン学科を見学した後、デザイン工学部の企画構想学科の説明会にも参加しました。当時、設立されたばかりだった「企画構想学科」の学科長は、放送作家で脚本家の小山薫堂さんでした。その小山さんが説明会で「企画っていうのは”この指とまれ”で、いろんな人を集めることができます。(中略)企画って”最強”なんです」とお話されたそうです。

「企画は最強」という言葉が崇弥さんを捕らえました。「『福祉』と呼ばれる領域を変えたい」という思いを企画で実現できるかもしれない」と思い、崇弥さんは東北芸術工科大学デザイン工学部企画構想学科の専願入試に出願し、合格しました。

崇弥さんは大学時代、広告の勉強に打ち込みました。大学の学科長を務める小山薫堂さんや大学で教授を務めていた軽部政治さんの存在が崇弥さんに大きな影響を与えました。

文登さんは営業マン、崇弥さんは企画マンに

ゼネコンに就職した文登さんは、当時東日本大震災によって仮設住宅での生活を余儀されていた方が多かった岩手で、「我が家を再建したい」と願うお客様に理想の家を売る営業マンとして働きました。

負けず嫌いでもあり、そして人に好かれる営業マンだった文登さんは入社3年目で営業トップの成績を収めたそうです。

崇弥さんはオレンジ・アンド・パートナーズで「企画力」を身に着けようともがき、広告代理店や業界団体、企業などが主催する様々な広告コンペやアワードへ片っ端から応募して、いくつか受賞することが出来ました。

福祉×アートで世界を変える

「るんびにぃ美術館」との出会い

2015年、文登さんと崇弥さんが社会人になって2年目の夏、夏休みで岩手に帰省していた崇弥さんに、お母さんに誘われて「るんびにぃ美術館」を訪れました。

崇弥はこれまでの障害者支援施設のイメージとはまったく違う、新鮮な衝撃を覚えた。世の中的には「何もできない」と見なされてしまいがちな障害のある人たちが、これほどいきいきと作品づくりに打ち込んでいるのか。しかも、その人たちがこれほど心を動かす作品を生み出しているのか、と。このすばらしい作品たちを、もっと多くの人に届けたい、知ってもらいたいと感じた。作品のすばらしさに見合う報酬が得られるような仕組みを、生み出すことができたら。もしかしてそれは、これまで取り組んできたクリエイティブの力によって、可能になるんじゃないか。「何か面白いことをしたい」「福祉の仕事がしたい」「自分のアイデアを形にしたい」。働きながら少しずつ頭の中に生まれた別々のモヤモヤが、一気に結びづいた。『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』より引用

るんびにぃ美術館に障害者のアート「ネクタイ」を提案

老舗ブランドにネクタイを作ってもらう。

4人にはアパレル業界に詳しい人は誰もおらず、コネもありませんでした。ネクタイを作ってくれる企業を見つけても、「これだけの色数を織地にして、シルクネクタイを作るのは無理」「デザインを再現するのが難しい」と技術的な面で断られました。

しかし、「『銀座田屋』という創業1905年の老舗紳士洋品ブランドは世界一のクオリティだから出来ると思う」という情報を得て、文登さんは『銀座田屋』に「工場見学がしたい」と連絡し、対応してくれた工場長の方にいきなり企画書を渡し、直談判しました。

僕らの希望は、作品をプリントで再現するのではなく、あくまで織地として表現することだった。るんびにぃ美術館で作品をはじめて見たとき、何度も重ね描きした様があっきりと浮かぶボールペンや色鉛筆、クレヨンの筆到に、作家たちがその作品をつくる光景が浮かび上がるような気がした。だからこそシルクネクタイでも、繊細な筆のタッチ、こすれやムラ、絵の具の立体感までも再現したかったのだ。

『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』より引用

銀座田屋はこれまでOEMはおろか、銀座本店とホテルニューオータニ店など自社3店舗で販売するのみで、オンラインショップ以外、他社に卸してすらいませんでしたが、最終的にはネクタイの製造を請け負ってくれました。

僕らのブランド「MUKU」始動!

ネクタイのサンプルが出来上がってるんびにぃ美術館に持っていくと、るんびにぃ美術館から製品化を認めてもらうことが出来ました。プロダクトの製作と並行して、ブランドのコンセプトを改めて検討し、ブランド名「MUKU」を決めました。

プロダクトの完成とブランドコンセプトが出来てからは、プロモーションを進めました。製作資金はクラウドファンディングで集めることにしました。クラウドファンディングでは目標額を達成することが出来ませんでしたが、一般社会法人Get in touch代表の東ちづるさんから2016年10月に国立新美術館で開催された「ここから」展への出展のお誘いをもらったり、「六本木アートナイト」への出展も決まりました。さらに、朝のニュース番組『おはよう日本』で取材してもらえることになりました。

2018年、ヘラルボニー始動!

「ヘラルボニー」という言葉は、自閉症の兄が7歳の頃に自由帳に書いた文字列で、兄に聞いてみると「わかんない!」と答えられた意味の分からない言葉でした。

「会社の名前を『ヘラルボニー』にしよう」と言い出したのは、崇弥だった。卒業作品制作のとき見つけた、兄の自由帳に書いてあった「ヘラルボニー」という文字。4年経っても相変わらず、検索結果には引っかからなかった。まだ、この世にはその意味も価値も、存在していない言葉。その言葉を社名にすることで、僕らの歩みによって、「ヘラルボニー」に新たな価値が生まれる。

『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』より引用

ヘラルボニーのValue

1.福祉領域を、拡張しよう。

知的障害のある人は、庇護すべき存在で、「かわいそう」と同情されてもしかたないと考える人が、福祉業界の中にさえいる。(中略)彼らを社会に順応させるのではなく、彼らが彼らのままでいられるよう、社会のほうを順応させていく。そのためには「福祉」という領域を拡張し、イノベーションを起こすことで、社会全体を変えていかなければならない。(中略)さまざまな企業や団体とコラボレートし、プロダクトやサービスを生み出すことで、「かっこいい!」「美しい!」「知的障害のある人のクリエイティビティはすごい」と感じることが増えて、「知的障害」に対する認識が大きく変わっていく。そうやって福祉業界の外で評価が積み重なっていけば、福祉業界の内側にもそれが”逆輸入”され、認識が刷新されていく。「福祉って、クリエイティブなんだ」「これほど世の中に注目されているんだ」「自分たちも何か新しいことをはじめてみよう」と、福祉の可能性に目を向けてもらえるはず。

『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』より引用

2.多者の視点で、思考しよう。

3.クリエイティブに、はみだそう。

そんな彼らの思考を、ヘラルボニーのクリエイティブなプロダクトによって、「知的障害のある人って、カッケーじゃん」に変えることができたら、そのときに本当に社会が変わる気がする。そのためには、ヘラルボニーが「憧れのブランド」になるくらい大きくはみだして、突き抜けることが重要だ。

『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』より引用

まとめ

今回は、書籍『異彩を、放て。「ヘラルボニー」が福祉×アートで世界を変える』を少しご紹介させていただきました。

この本はビジネス書としても読む価値が高いと思います。志の高い若い二人の青年がスタートアップとしてビジネスを立ち上げて会社を作り、資金を募り、様々な企業から信用を得て会社を成長させ、社会に新しい価値を提供しているサクセスストーリーです。