先日、『ルーヴル美術館展 愛を描く』展に行って来ました。

私は大学時代にパリに女二人旅をして、その時にルーヴル美術館へ行きました。ルーヴル美術館はとても広かったことと、『モナ・リザ』を観たことは覚えています。

それから約10年後、オランダに住んでいた時に1泊2日の弾丸パリ旅行をしました。その際は時間もなく子連れだったので、ルーヴル美術館の入り口のピラミッドの前で写真だけ撮って、次の観光地へと繰り出しました。

今回、『ルーヴル美術館展 愛を描く』展を鑑賞し、絵画の新しい楽しみ方を見出した気がしたので、それを記事にさせていただきます。

ルーヴル美術館にある主な作品

ルーヴル美術館は世界最大級の美術館で、先史時代から19世紀までの約3万5000点の美術品が展示されています。フランス王国カペー朝のフィリップ2世が12世紀に要塞として建設した建物がルーヴル宮殿になり、その後17世紀にルイ14世がヴェルサイユ宮殿に居住を移してからは、王室が収集してきた美術品コレクションがルーブル宮殿に収蔵・展示されるようになり、1793年に正式に美術館として会館しました。

ドゥノン翼 2階

「ドゥノン翼」はルーヴル美術館の初代館長ドミニク・ヴィヴァン・ドゥノンの名を冠したエリアです。

「ドゥノン翼」の2階にはルネサンスが興り西洋絵画の歴史を新しく築いたイタリア絵画、そしてイタリアの影響を受けながら独特の発展を遂げたスペイン絵画、そして19世紀のフランス絵画の大作が展示されています。

1503 – 1506年

ダ・ヴィンチは幼い頃に生母と別れ、生涯母性を追い求めていたので、『モナ・リザ』は普遍的母性を描こうとしたと言われています。

ひざまづく洗礼者聖ヨハネはキリストへ、キリストは聖母マリアへ、聖母はキリストへ眼差しを向けています。

キリストのねじれて長すぎる身体や異様な色調の空には、マニエリスムの特徴が表れています。

やがて16世紀末になると、人工的な表現ではなく、リアルで自然で劇的な描写で感情に訴えかけてくるような表現に回帰させよという社会的な要請が生じ、バロックが起こりました。バロックは、宗教改革に対する教皇庁の大衆強化としての美術、強大な権力による絶対主義王政の権威を象徴する美術です。バロックはスペインを始め、ヨーロッパに絶大な影響を与えました。

ベラスケスの作品にも触れているので、宜しければ『ハプスブルク帝国の歴史とハプスブルク展に行った感想について』もご覧ください。

ダヴィッドはフランス革命期とナポレオン時代に、後述する新古典主義の中心人物として活躍しましたが、熱血漢であったため、革命期には革命にのめり込み、ナポレオンに熱狂しました。その後、ナポレオンの主席画家となり、皇帝のイメージ戦略に貢献し、ナポレオンが失墜するとベルギーに亡命し、政治に翻弄された生涯を終えました。

アングルはナポレオンとダヴィッドの失脚後、新古典主義の後継者になりました。ナポレオンの東方遠征などの影響により、ヨーロッパ絵画に東方趣味の傾向が生まれました。モデルはもちろん、女性が身に着けているターバンや手にしているクジャクの扇、阿片のパイプなど、東方趣味(オリエンタリズム)に満ちています。

ドラクロワは当時安定した画面構成の新古典主義が支配する中、人としての感情を表現するために、奔放な筆触や鮮やかな色彩、動きが出る構図を用い、ロマン主義を完成させてアカデミー入りしました。本作は、パリ市民が蜂起し、反動的な王政復古体制を妥当した七月革命が主題です。自由を求めて戦う市民たちに共感したドラクロワは、胸をはだけさせながら銃を持つ、凛々しい自由の女神を中央に鮮やかに描きました。

リシュリュー翼&シュリー翼 3階

「リシュリュー翼」は、ルイ13世の宰相リシュリュー枢機卿にちなんで命名されたエリアです。「シュリー翼」はアンリ4世の宰相シュリー公爵の名がついたエリアです。「リシュリュー翼」と「シュリー翼」の3階には、北方絵画とフランス絵画の14〜17世紀の作品が展示されています。

北方絵画は、油彩技法や肖像画、風景描写などに関し、イタリアに影響を与えますが、16世紀になると画家たちはイタリアルネサンスの成果に学ぶようになります。17世紀には、ネーデルラント南部にバロックの巨匠ルーベンスが登場し、黄金時代を築きました。また、ネーデルラントから独立したオランダでは、市民社会の絵画である風景画、風俗画が全盛となりました。

宜しければ『子連れ旅行、ベルギーのブルージュの歴史と旅と、オーステンデのビーチについて』『子連れ旅行、ベルギーのアントワープの歴史と旅について』『子連れ旅行、ベルギーの歴史とブリュッセルの旅について』もご覧ください。

礼拝堂でブルゴーニュ公国の実験を握る宰相ロランがひざまづき、寄進者として聖母子と向かい合い祝福を受けている絵です。本来、寄進者は守護聖人の傍らに控えめに描かれるものでした。祈るロランに聖母子は幻影として現れたという口実のもと描かれました。

バテシバは旧約聖書の中の人物です。入浴中の姿をイスラエルの王ダヴィデに見られ、ダヴィデ王は部下で夫の将軍ウリヤを戦場で死なせ、彼女をわがものとしました。王からの手紙を受け取ったバテシバが描かれています。ルネサンス以降、美しい情婦を描く口実として、多くの画家がバテシバを描きました。本作のモデルはレンブラントの内縁の妻で、裸体は理想化されておらず、現実の美を描くバロックの美意識が表れています。

レース編みの細かな作業に没頭している女性。その姿は、フェルメールの特徴である赤青黄の三原色と白に縁どられています。フェルメールは有力なパトロンのお陰で絵を大量生産することなく、特定の顧客のためだけに描くことが出来ました。「フェルメールブルー」と呼ばれる高価なウルトラマリン(ラピスラズリ)が特徴的に使われました。

ラ・トゥールは古典主義の巨匠です。腰をかがめ仕事に励む大工ヨセフの側にろうそくで手元を照らしているキリストが描かれています。ろうそくはキリストの「無償の愛、永遠の愛」を示しています。梁に穴を開ける大工ヨセフの手元の木片は十字架を形作っているかのようで、キリストに待ち構えている運命を暗示しています。

ヨーロッパの中心に位置し、交通の要衝であるフランスは、様々なものを受け入れ、まとめあげてきた歴史をもつため、元来、調和と安定を好みます。それゆえ、激しく劇的なバロックの嵐がヨーロッパに吹き荒れても、フランスでは秩序ある古典主義が完成しました。世紀後半に壮大なバロック趣味が加味されても、根底にあるのは古典主義でした。

フランスの歴史については、宜しければ『子連れ旅行、フランスのパリの歴史と主な観光地と治安について』もご覧ください。

シュリー翼 3階

ルーヴルで最も古い建物で宮殿の本体でもある「シュリー翼」には、バロック、ロココ、新古典主義、ロマン主義と、それぞれの様式を代表する17〜19世紀のフランス絵画が展示されています。

ロココ期は、王侯貴族が最後の花を咲かせると共に、市民が成長した時代でしたが、末期には重税に対する国民の不満が爆発し、フランス革命が勃発しました。絵画の世界でも、ロココへの反発と当時発掘された古代遺跡(ポンペイ)への憧れから、新古典主義、ロマン主義が台頭しました。また、イギリスやオランダの風景画の影響を受けたバルビゾン派も登場しました。

雅なロココの系譜はヴァトーから始まりました。キューピッドが舞い飛ぶシテール島に、恋に戯れる8組のカップルがいます。シテール島は、ギリシャ神話で愛と美の女神ヴィーナスが最初に渡った島で、縁結びの島です。

シャルダンは現実的な市民的感性を反映し、身近な静物や家庭的な情景を描きました。本作は市民階級の質実な家庭生活をテーマにしています。食前の祈りは17世紀のオランダで好まれ、無数に描かれた主題です。

ブーシェはロココの精神を最も華麗に歌い上げた画家です。その作品の多くが、上流階級の人々の寝室を飾り、官能的な悦楽や遊戯的な気分といった時代の空気を映し出していました。「ディアナ」はギリシャ神話の月と狩りの処女神で、ギリシャ名は「アルテミス」といいます。右の女性は女神ディアナで、髪に青のリボンを巻いた女性は泉や川のそばに出没する精霊「ニンフ」で、ディアナに寄り添い、身支度を手伝っています。

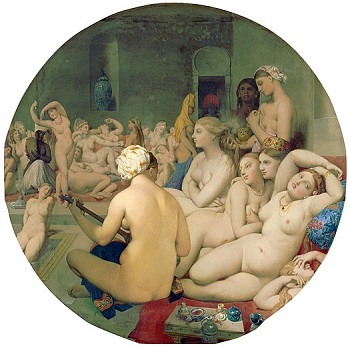

アングルは新古典主義を代表する画家です。裸婦たちが浴槽の周りで人目もはばからずまどろむ姿は官能の極みに達しています。円形で描かれた本作は、魚眼レンズから覗いているような雰囲気に仕上がっています。

ホーホストラーテンは17世紀、オランダ絵画の黄金時代の画家です。レンブラントの弟子で肖像画家として頭角を現しました。素朴な室内に無造作に配置されたものは、様々な事実をほのめかしています。ほうきを壁に適当に立てかけ、部屋履きを脱ぎ捨て、鍵も挿しっぱなしで部屋を出たのは、家事そっちのけで恋人に会いに行った主婦。その解釈を裏付けているのが、壁にある絵『父の訓戒』という不道徳な恋愛を批判した作品です。デル・ボルフの『父の訓戒』は同時代の同じオランダ画家の作品で、金銭尽くしの愛や色恋にうつつを抜かす女性への戒めが込められています。

『ルーブル美術館展 愛を描く』の感想

今回の『ルーブル美術館展 愛を描く』では16世紀から19世紀半ばまでの西洋社会における愛の概念を、ルーブル美術館の膨大なコレクションから精選された73作品から読み解くことが出来ます。

プロローグ 愛の発明

愛の神アモル

アダムとエバ

愛の神のもとにー古代神話における欲望を描く

欲情―愛の眼差し

暴力と魔力ー欲望の行為

死が二人を分かつまでー恋人たちの結末

キリスト教の神のもとに

孝心・親子愛ー聖家族にみる模範

人間のもとにー誘惑の時代

室内と酒場ーオランダ絵画における愛の悦びと駆け引き

優雅な牧歌的恋愛ーフランス流の誘惑のゲーム

エロティシズムー《かんぬき》をめぐって

夫婦の幸福の演出

19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇

アモルとプシュケ

まとめ

昔、若い頃にルーブル美術館に行った時には、展示されている絵がとても多くて、それぞれの絵のテーマもバラバラだったので、何をどう観たら良いのかあまり分からなくて、とりあえず『モナ・リザ』だけ記念にしっかり観て帰った記憶があります。しかし今回、イタリアルネサンスや北方ルネサンス、スペイン絵画、ロココ美術など時代背景を調べてみたことで、絵の楽しみ方が広がりました。レンブラントやフェルメールなどのオランダ人の絵とロココ美術のフランス人の絵の雰囲気は全く違うものだと感じました。

今回の『愛を描く』展は、沢山のルーブル美術館のコレクションから愛にまつわる絵だけを厳選して展示されていて、とても面白い企画でした。『アモルの標的』の恋が始まる瞬間や『アモルとプシュケ』の可愛らしいキス、『かんぬき』のような情熱的な愛、聖母マリアとキリストの親子愛、穏やかな愛に包まれた家族の姿、『部屋履き』の暗に示された情事など、様々な愛の絵を観て、乙女心がくすぐられました。こういう絵の楽しみ方もあるのだなと気付きました。現代の私たちが恋愛漫画やドラマを観るように、娯楽が少なかった昔の人も『アモルとプシュケ』の絵を観たりしながら、ドキドキしていたのかなぁと思いを馳せました。

読んでくださり有難うございました。